DETAILS

製品各部の解説

上の画像で示した各部に関し、RetroActiveメーターのデザイン・設計を行った筆者(代表・ハタナカ)が以下に解説します。難解で堅い表現を極力避け、肩の力を抜いた論調で進めますがなかなかのボリュームになりそうです。後日動画でも解説する予定ですが、まずは写真だけでも(本心ではもちろん解説全文)お付き合いくださると嬉しいです。

機能美とは何か

スケール(目盛)にも私はひとかたならぬコダワリがあります。まずはその正確さについて。再三繰り返しますが、計器としての本分は車両状況の把握であって、そのためには表示に間違いがあってはなりません。時計とは違ってメーターの回転計や速度計の目盛は均等ではなく、車ごとに刻み幅が異なったり独特の規則性があるのです。ジムニー用の開発にあたっては、全グレード・全型式用の純正メーターをすべて入手し厳密に検証した上で、それを完全にトレースしたデータに基づいて意匠変更を行っています。そして意匠面と機能面双方の向上に寄与するスケールへの拘りが、これら100回転ずつに刻み直したタコメーターと1km/hごと(プレミアムブラック/ブライトシルバー仕様)に刻んだスピードメーターなのです。ただ細かくするだけだったり、ただギッシリ感を出せば良いではなく、判読しやすさの中に機能美を感じられるような意匠を極限まで追い求めた結論として、この刻みになったというわけです。また世界でも走るジムニーだけにマイル併記としています。

ナノ・グラッド独自仕様

一方のナノ・グラッドに採用するメインパネルも同じステンレス+スピン加工ですが、原材料の表面処理が異なるため光沢感が強くなっています。これは、RetroActiveのスタート当初に目指した「ジムニーに似合う金属剥き出しの無骨さ」に加え「洗練された雰囲気」を付加したかったために他なりません。夜間走行時の街灯反射が美しいだけでなく、日中(特に薄暮に向かう時間帯)に見せる風合いがver.Iとはやや異なります。また、プレミアムブラック/ブライトシルバー仕様の0.3mm厚に対しこのナノ・グラッドでは0.5mm厚としています。これは重厚感のUPに寄与しています。鮮烈なオレンジ発光のフォント&スケールと、この艶やかなステンレスパネルが織りなす独特の世界観を、ぜひお楽しみください。

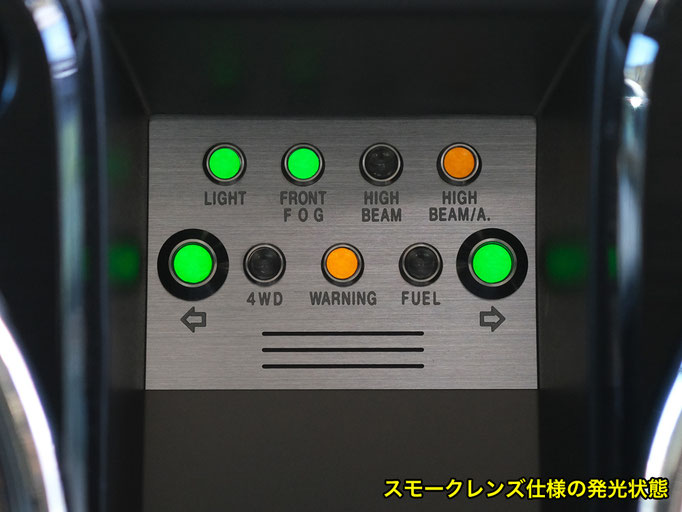

パイロットランプの魅力

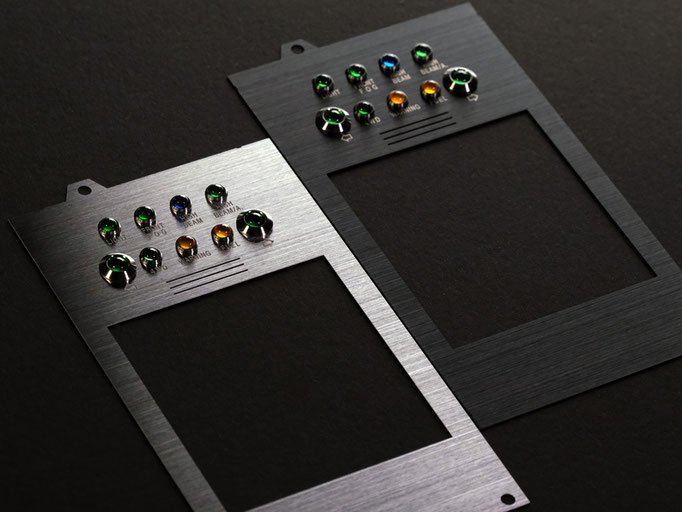

整然と並ぶパイロットランプには男心をくすぐる問答無用の魅力があります。'70年代頃までの、いわゆる透過照明が採用される以前の車のインパネでは一般的だったこのパイロットランプ。「色と配置されている場所だけで内容を判断せよ」というあのストイックさも堪りません。レトロアクティブの製品の[Classic Edituion]へ採用するにあたっては、「汎用品の流用では面白くない」と、基部を新規設計してステンレス切削とし、レンズには透過率の高いアクリルの射出成形品を採用しています。

なおレンズ部分はスモーク仕様とカラー仕様(オプション)でお選び頂くことができ「点灯した時にだけ発色し、普段は無色で良い」のか「昔っぽい色付きレンズの魅力を非点灯時にも楽しみたい」のかで選択頂けます(個人的には断然色付きレンズが好みですがスモーク仕様はいかにもネオクラシックな感じでこれまたカッコ良い)。センターパネル本体はSUS304材で、横方向のヘアラインを施しています。メインパネル同様シルバーとブラックの2種をご用意しています。

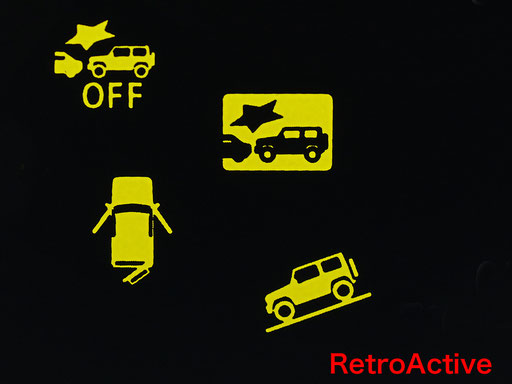

昔懐かしいピクセル表示

レトロアクティブの代名詞とも言える「パイロットランプ」とは別に、昔懐かしいアーケードゲームを想起させるピクセル表示風発光様式を[ピクセルエディション:Pixel Edition]として新規ラインナップしました。0.3mmのステンレスパネルへ直径0.25mmの穴を寸分違わず配置するという加工現場泣かせのこの変態的仕様なのですが、苦労した甲斐あって最高のものに仕上がりました。普段見慣れた面白味のないアイコンたちも、こうやって見るととても可愛く思えるのが不思議です。

パネル色はお好みで

このセンターパネルは「ピクセルエディション」に付属しますが、オプションでブラックヘアライン仕様(もしくはステンレスヘアライン仕様)へと変更が可能ですのでお好みに合わせてカスタムしてください。

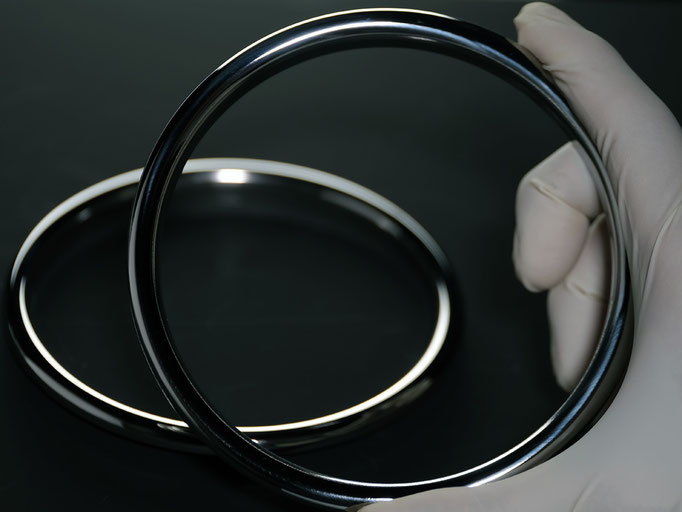

「無骨さ」の極み

正確にはメータートリムと呼びます。計器を視覚的に独立させるのが本来の目的ですが、いつしか「メーターリング」としてそれ自体に価値が見出されるようになったのが興味深いところです。今回の製品を開発するにあたり、このメーターリングの仕様には頭を悩ませました。コスト面を考えて、チープな樹脂メッキ品での妥協も頭をよぎりましたがやはりここも質感重視でSUS304材を採用し、熟練工の経験がモノを言うスピニング製法にて製作しています。

余計なC面加工などは施さず丁寧な鏡面ポリッシュ加工のみとし、ご覧の通り無骨さと存在感を重視した形状で「ジムニーらしさ」を表現しました(いまだに乗り込むたびに「おぉぉ」と見入ってしまう部分です)。

適材適所

1年半前にシエラが納車となり、じっくりとメーターを観察してまず目が向いたのは、純正指針基部でした。天面に切削痕風の意匠が施されていて面白いなあと感じたのです。しかし、いかんせんそのひ弱なシルエットが少し残念でとても惜しいとも思いました。日頃プロダクトデザインや造形業を生業とする私には「形状は極力シンプルに・質感はできるだけ上質に」というのが長年変わらぬ信念としてあります。今回の製品に採用するのは、他車種用に設計した従来のシルエットをジムニー用に相応しいものとしてブラッシュアップしました。材質は、指針の精度に影響を与えないようアルミニウムとし、C面には耐腐食・耐摩耗性の皮膜を形成する特殊な切削工程による鏡面仕上げを採用し、また着色アルマイトによってメインパネルとの親和性を追求しています。「メインパネルをブラックに、ニードルキャップはシルバーに」といった組み合わせ変更で表情が全く変わるのも面白いところ。ハイエンド音響機器のボリュームダイヤル等にも採用される贅沢な風合いをお楽しみください。

古き良き時代へのオマージュ

パソコンの普及と専用アプリケーションの充実によりデジタル描画を手軽に行えるいまの時代、エンドユーザーによるオリジナルメーターをちらほらと見かけます(それを販売している例もありますね)。ただ、そうした個人製作の「数字部分」に目を向けると、汎用フォント・既存フォントをそのまま使っていたりして少し惜しい気持ちになることがあります。60年代の頃の英国スミスメーター等の数字フォントは、手書きの原稿を準備した後に1つずつ製版カメラで製作されていてとても趣があります。さすがに手書きとは行きませんが、私はデザイナーとして自作メーター専用のオリジナルフォントを3種製作し、今でもそれぞれの細部に手を加えたりして大切にしています。今回のジムニー用メーターにはそのうちの一つをリファインして使用しており、視認性が高くノスタルジックな風合いが特徴です。

計器らしさ・細かな目盛り

スケール(目盛り)にも私は強いコダワリがあります。まずはその正確さについて。再三繰り返しますが、計器としての本分は車両状況の把握であって、そのためには表示に間違いがあってはなりません。時計とは違ってメーターの回転計や速度計の目盛は均等ではなく、車ごとに刻み幅が異なったり独特の規則性があるのです。ジムニー用の開発にあたっては、全グレード・全型式用の純正メーターをすべて入手し厳密に検証した上で、それを完全トレースした数値に基づいて意匠変更を行っています(そのための費用と時間はなかなかなものになりますが、そこを惜しむと製品の質や価値に大きく影響することは自明です)。そして意匠面と機能面双方の向上に寄与するスケールへの拘りが、これら100回転ずつに刻み直した回転計と1km/hごとに刻んだ速度計なのです。ただ細かくするだけだったり、ただギッシリ感を出せば良いではなく、判読しやすさの中に機能美を感じられるような意匠を極限まで追い求めた結果です。また、世界でも走るジムニーだけにマイル併記としています。

夜の運転が、より楽しくなる

現行ジムニー純正のオレンジの発光色は視認性に富み、また今どきのホワイト発光などに比べてノスタルジックに映ります。照明色変更のために裏側の電球だけ交換すればよかった時代は終わり、基盤にチップLEDが直付けされている現代のメーターではそれは困難となりました。そんな状況下、RetroActive製メーターの装着によってどんな楽しみ方ができるか?

ご存知の通り、現行ジムニーはエンジンを入れた瞬間にメーターが発光します(光っていないときの文字色は印刷されたオレンジです)。RetroActiveのメーターは純正のオレンジ色LEDを透過させて発光する仕組みですが、より色味を濃くするためのカラードレイヤーを用いて色調を微調整できます(ナノ・グラッドは除く)。加えて、そのカラードレイヤーを挟む場所により、非点灯時の数字部・スケール部をホワイトレターにしたり、逆に純正同様のオレンジにしたりもできます(説明書で詳しく言及しています)。なお、照明のムラを極力抑えるための拡散シート(付属)もRetroActiveの強いこだわりです。

ピッタリ納まる快感

質感だけでなく「純正品クラスのフィッティング」も深く追求した部分の1つです。うまくはまらない、少しズレる、隙間が空く…等は決してあってはいけない。先述の純正スケールの検証と同様、「ピッタリはまる」「美しく仕上がる」ことだけを追い求めてメーター筐体を厳密に採寸し、3Dプリンタによる出力品を何パターンも考察した上で製品化していますのでフィッティングはバッチリです。また後付け感がなく、そのクルマに自然と馴染むものこそがアフターパーツとしてあるべき姿で、私が頑なにブランドロゴを製品に入れないのもそうした拘りがゆえです。

「少しやりすぎ」な説明書が付属

よく驚かれるのがレトロアクティブ製品に付属の説明書です。両面フルカラーで、動画解説へのQRコードもあります。今や何でもかんでも電子データの説明書に置き換わっていますが、やはり紙の安心感は絶大です。ただ、限られたスペースに詳しい説明を載せているので、老眼の方はルーペ必携にてよろしくお願いいたします。

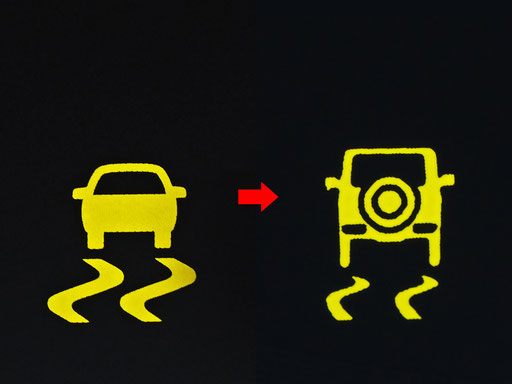

ジムニーのシルエット

現行ジムニーのその「質実剛健なスタイリング」が心に突き刺さって購入した私ですが、アウトドア派ではないので完全なる「シティオフローダー」の域を出ません(むしろ読書を趣味とするようなインドア派)。週末ごとにキャンプ用品を積んで荒野を駆け回る方もいれば、私のようにカタチに惚れ込んで日常に彩りを添えているオーナーもいることでしょう。ただ、共通するのはいつでも遊び心があって、どこか気持ちに余裕のある「オトナの人」(年齢性別問わず)のように感じます。私自身、ジムニーを楽しんでいてそしてジムニーが好きです。無骨さの中に愛嬌があり、そのファニーさの中に頼もしさもある(そして何より「長い歴史」があることも大きな魅力)。そんなジムニーファンの一人として、今回の製品にはちょっとした遊び心も加えています。写真を見て頂くだけで野暮な説明は不要ですが、「ここがジムニーのカタチで点灯したら面白いよね。ちょっと嬉しいよね」という、まあそんなところです。装着後は、是非こんなところにも目を向けてやってください。

もしここまで読んでもらえたとしたら、がんばって書いた甲斐があったというもの。本当にありがとうございます。TOPページは挨拶代わりのいわば予告編で、このページこそが本編としての位置づけです。しかし実はこれでもまだまだ書き足りないことや説明しきれていないことがあります。この1年半にジムニーに乗りながら思ったことや、ボツにしたデザイン・仕様、製品化においてどうしても妥協せざるを得なかったこと(やってみたかったこと)等々…。そのあたり、今後はここへの追記ではなくコラムページやTwitter等で触れていこうと思っております。ご購入検討の際の参考に、またご購入・取付け後にもお相手してもらえたら嬉しいです。

みなさまのジムニーライフが、これからもさらに楽しいものでありますように。

RetroActive代表・ハタナカマコト